ジャガイモあれこれ

1.ジャガイモの歴史

2.ジャガイモの品種

3・栽培してみたジャガイモ

4.ジャガイモの色

5.ジャガイモの花

6.春ジャガイモと秋ジャガイモ(ジャガイモの2期作)

7.種芋と品種

1.ジャガイモの歴史

ジャガイモは南米原産でインカ帝国ではアンデス山脈の高原地帯から海岸地帯まで広く栽培されていて主食となっていた。16世紀にスペイン人によってヨーロッパにもたらされた。それまでは小麦が主食だったヨーロッパでは気候が悪かった時は飢饉になったが、ジャガイモは小麦より悪条件でも育ちエネルギー収量が多い。しかもビタミンCが豊富なので格好の食糧として全ヨーロッパで広く栽培されるようになった。北米にはヨーロッパからの移民によりもたらされた。

特に、アイルランドでは貧しい農民、労働者の生活をジャガイモが支えた。しかし、19世紀中頃ジャガイモの病気が蔓延したことでアイルランドは大飢饉に陥り、多くのアイルランド人がアメリカに移住するきっかけとなった。

日本には16世末にオランダ人より長崎にもたらされたが、国内で広く栽培されるようになったのは明治以降である。現在でも長崎県では北海道についでジャガイモの生産が多くジャガイモの品種改良がなされている。

2.ジャガイモの品種

全世界ではジャガイモの品種は3000以上あると言う。原産地のアンデス地方一帯でもそれぞれの土地にあった数多くの品種があると言う。

日本でもジャガイモの品種として農水省に品種登録されているものは100種近くある。それ以外に過去に栽培されたり登録されていた品種で今は無くなっているものもかなり沢山あるようである。

ジャガイモは品種によってスーパーなどで売っている生食用、ポテトチップスなど加工食品用、あるいは澱粉原料用などがある。

我々がなじみ深いのは生食用である。スーパーで見かけるのは男爵、メークインが殆んどである。最近ではキタアカリ、インカノメザメ、アンデスなどの品種を売っているのを見かけることがたまにある。

男爵はアメリカで改良された品種を明治末期に川田男爵が導入したので「男爵」と言う品種名が付けられた。一方、メークインはイギリスから大正時代に導入されたもので、「May Queen」をそのまま表記したものだと言う。それ以外の日本で品種登録、栽培されている多くの品種はキタアカリなど昭和以降に登録されたものが多いようである。

いずれにしても、明治、大正時代に導入された品種が未だに首位の座を保って広く栽培、販売されているのは驚きである。種芋が安く収量もまあまあで味も万能向き、既に市場で広く受け入れられているので安心感があるなどの理由であろうか?

外国旅行した時に必ずスーパーに立ち寄り生鮮食料品売り場でジャガイモを見るが、日本と異なった品種でもっと多くの品種が売られているのを目にする。

品種によって用途がサラダ、マッシュポテト向き、揚げ物向き、シチュー、煮物向きなどとある。ダンシャクなどはデンプン質でホクホク感があるが、煮物にすると煮崩れしやすい。一方、メークインは粘質で煮崩れしにくい。種苗店にあったパンフレットと自分の栽培経験に基づいた主な品種についての性質、特徴を以下に示す。いずれもジャガイモであることには変わりない

| 品種名 |

熟性 |

皮色 |

肉色 |

肉質 |

特徴 |

用途 |

| 男爵 |

早 |

黄白 |

白 |

やや粉 |

日本で一番多く作られている。 早生で適応地域が広い |

粉ふきいも コロッケ |

| メークイン |

中 |

淡黄褐 |

白 |

粘 |

広く栽培されている。長卵形で煮崩れし難い |

肉ジャガ、カレー |

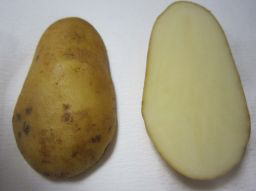

| キタアカリ |

早 |

黄 |

黄 |

やや粉 |

甘くホクホク感。食味良い。 ビタミンCが多い |

コロッケ レンジ料理 |

| ワセシロ |

極早 |

淡白黄 |

白 |

やや粉 |

極早生。早期肥大性。 大粒多収品種 |

フライドポテト ポテトチップ |

| トヨシロ |

中 |

淡黄褐 |

白 |

やや粉 |

休眠が長く貯蔵しやすい。多収で油加工に向く |

フライドポテト ポテトチップ |

| ホッカイコガネ |

晩 |

淡褐 |

淡黄 |

やや粘 |

長卵形で黄肉。フライが黄金色でフライに最適 |

フライドポテト 煮物 |

| トウヤ |

早 |

黄褐 |

黄 |

やや粘 |

早期肥大性、大粒多品種。舌触りが滑らか |

サラダ 煮物 |

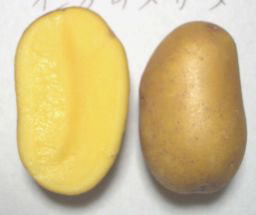

| インカノメザメ |

極早 |

黄褐 |

黄 |

やや粘 |

ふかし芋、ナッツ、栗に似た風味 小粒で収量は少ない |

煮物、フライ お菓子 |

| アンデス |

早 |

赤 |

黄 |

粉 |

食味良い、カロチン、ビタミンCを多く含む |

サラダ |

| ベニアカリ |

中 |

淡赤 |

白 |

粉 |

でんぷん価が高い。コロッケに最適、煮崩れしにくい |

コロッケ マッシュポテト |

| シンシア |

中 |

黄白 |

淡黄 |

中 |

独特の風味と甘味、煮崩れしにくい 舌触りが良い |

煮物 サラダ |

| インカレッド |

中 |

赤 |

赤 |

|

やや水っぽい |

ポテトチップ フライドポテト |

3.栽培してみたジャガイモの品種

私が菜園で栽培したことがある品種は30年間で約40品種である。毎年作っているものもあれば、一年で止めてしまったものある。(太字は10年以上毎年植えている品種、青字は2018年に始めて植えた品種)

男爵、メークイン、キタアカリ、アンデス、ホッカイコガネ、トカチコガネ,トウヤ、ベニアカリ、アイノアカ、サヤカ、インカパープル、インカレッド、インカノヒトミ、インカノメザメ、普賢丸、シンシア、シェリー、チェルシー、ノーザンルビー、シャドークイーン、デジマ、ニシユタカ、ノーリン1号、トヨシロ、ワセシロ、ピルカ、コガネマル、インカルージュ、ハルカ、キタムラサキ、サヤアカネ、グランドペチカ、タワラヨーデル、タワラヒコボシ、タワラマゼラン、サユミムラサキ、タワラコバン、アローワ、さんじゅうまる(西海31号)、ドラゴンレッド(西海30号)

それぞれで、皮色、肉色、大きさ、早生か晩生か、収量、粉質か粘質か、煮崩れしやすいかどうか、食味、花の色、実がなるかどうか、などで違いはあるが、ジャガイモであることには変わり無い。

4.ジャガイモの色

ジャガイモは普通皮色が黄土色、肉色は白から黄色である。しかし、それとは異なるものは一杯ある。

栽培した事があるものでは以下の通りである。

皮色、肉色とも赤の品種:ノーザンルビー、インカレッド、インカルージュ、ドラゴンレッド

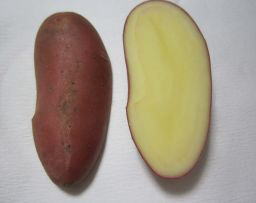

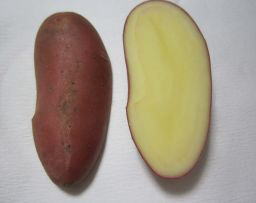

皮色は赤、肉色は黄色または白色:アンデス、ベニアカリ、アイノアカ、シェリー、サヤアカネ

皮色、肉色とも紫の品種:インカパープル、シャドークイーン、キタムラサキ

赤と黄色がぶちの品種:インカノヒトミ

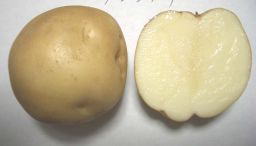

それ以外の多くはいわゆるジャガイモの色で皮は黄土色、肉は黄色から白色である。

ノーザンルビー インカレッド アンデス シェリー

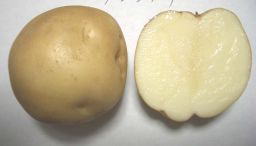

ベニアカリ シャドークイーン 男爵 メークイン

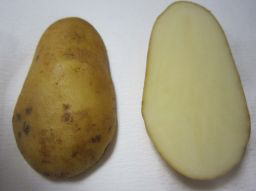

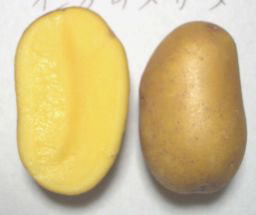

キタアカリ インカノメザメ ワセシロ トヨシロ

5.ジャガイモの花と実

花の色は品種によって白色、薄紫色、薄紅色、紫色があるが、花が咲きやすいものから花を咲き難いものまである。また。ジャガイモはトマトと同じくナス科の植物で、品種によっては緑色のミニトマトのような実をつける。

白色: トヨシロ、トウヤ、デジマ、ノーリン一号、ニシユタカ、サヤカ、シャドークイーン、ノーザンルビー、

トカチコガネ、シンシア

薄赤紫色:男爵、キタアカリ、シェリー

濃赤紫色:ベニアカリ、インカレッド

紫色: ワセシロ、メークイーン、インカノメザメ、インカパープル、アンデス

男爵 ベニアカリ メークイン アンデス

インカノメザメ ワセシロ トヨシロ トウヤ

デジマ シャドークイーン シンシア ジャガイモの実(トウヤ)

広く栽培されている男爵やメークイーンが薄紫色の花をつけるのでジャガイモは紫系統の花が咲くと思っていたが、色々の品種を栽培してみると白色の花が多いことが分かる。

6.春ジャガイモと秋ジャガイモ(ジャガイモの2期作)

ジャガイモ主産地である北海道では5月ごろ種芋を植えて9〜11月に収穫する。一方、本州以南では一般に種芋は3〜4月に植え付けて6〜7月に収穫する。しかし、デジマ、アンデス、ニシユタカなど、品種によっては本州以南で2期作が可能で8〜9月に種芋を植え付けて11〜1月に収穫することが出来る。

長野県南部では古くから小粒で2期作可能なジャガイモが「にどいも」という名称で栽培されていたが、今は殆ど無くなっているとのことである。

秋ジャガイモは年が明けてから新ジャガイモとして市場に出回る。特に年が明けてからスーパーなどで新ジャガイモとして長崎産、鹿児島産の秋の新ジャガイモが売られている。

群馬でも秋ジャガイモの栽培は十分可能で毎年行っている。今年(2018年)は、試に11品種の秋ジャガイモを植え付けて見た。今年の秋は暖かい日が多く秋ジャガイモの収量も多かった。一方、昨年は11月に寒い日があり、ジャガイモの葉が枯れてしまい収量は低かった。やはり野菜の栽培は気候に左右される。

ジャガイモの保存技術も進歩して長期間保存がされるようになったが、年が明けてからはやはり、秋の新ジャガイモの方が新鮮でおいしいと思う。

7.種芋と品種

種芋はジャガイモの病気(細菌、真菌、ウイルスなどによる)予防のため、検疫を受けたものを種芋農家が栽培した種芋を購入する必要がある。植物防疫法によると現在、国内で検疫が必要とされる種芋はジャガイモだけのようである。

毎年種苗店、ホームセンター、通信販売で購入している。男爵、メークイーンの種芋は安価だが、最近登録された新しい品種の種芋は非常に高価である。検疫と種芋農家の栽培に手間がかかるのに販売量は少ないためコスト高になると推測される。最も安い男爵の6−8倍するものもある。

また、不思議なことに同一品種でも店(通信販売も入れて)あるいは時期により価額が大きく異なる場合がある。購入した種芋を使用する以外に趣味なので、一部前年収穫して保存していたものを種芋として使用してどうなるか試している。

前年度の自家製の芋を種芋として使うと品種によって異なるが収量は購入した種芋を使った場合と比べて80%以下となり、芋も小粒になる傾向にある。

しかし、購入した種芋より収量が良い時もあった。特に、アンデス、デジマ、ニシユタカなど年2回植え付けて収穫出来るものを半年毎に種芋として使うと良い成績が得られた。上記3品種以外にタワラヨーデル、タワラマゼラン、タワラヒコボシ、サユミムラサキなども自家製種芋を使っても収量が良い結果が得られている。

収量や、病気に対する抵抗性など品種によって大きく異なることが推測される。

トップページに戻る