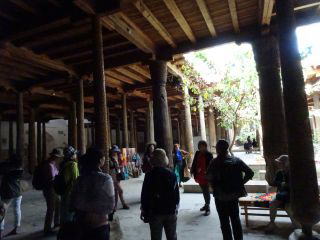

民家レストラン(中庭が素晴らしい) レストランオーナーのご夫婦

ウズベキスタン(中央アジア遺跡見学)旅行

古代の文明、遺跡に興味があり、これまで古代文明の遺跡をいくつか訪れたがシルクロードの遺跡には行って無かった。中学か高校の時にスウェン ヘディンの書いた「さまよえる湖」と言う本を読んだ記憶がある。また、1980年代にはNHKのシルクロードの特集番組を興味を持って見ていた。トルファン、ロプノール、タクラカマン砂漠、さらに西方のシルクロードのサマルカンドなどの遺跡を一度は訪れて見たいと思っていた。

これらの地域は単独で行くことは難しい。西遊旅行社が9月中下旬にやっている「新疆シルクロードの旅」を申し込んだが、すでに満席との事であった。そこで第2志望の中央アジアのウズベキスタンにあるシルクロード沿いの遺跡を見学するツアーに申し込んだ。

9日間(実質7日間)で、あなた任せのツアーで短期間に多くの遺跡を効率的に見て回れる。今回も無事に旅行を楽しめたのは添乗員の武田さん、現地のガイドのマリカさん(日本留学の経験もあり、日本語が堪能)や同行された皆さんのお陰である。感謝する。

今回のツアー参加者は20名で女性が多かった。シルバーウィークに合わせて会社の休暇を利用した人、退職した人など旅慣れた人が多いようであった。

ウズベキスタンの都市は予想以上に近代化されていた。サマルカンドなどはシルクロードの古い遺跡の町と言うイメージを持っていたが、遺跡群のほとんどが修復されており町もきれいで大勢の観光客で賑わっていた。欧米や日本人観光客は多かったが、韓国人と中国人の観光客が少ないのは意外であった

9月18日(金) 曇り

7時半発の浅草行特急電車りょうもう号に乗り、北千住、日暮里経由で成田に向かった。偶然、ソウルで行われる日中韓3か国の核酸関連の研究会議に出席するK君に会い、いろいろ話を聞きながら空港に到着。シルバーウィーク直前で人が多い。11時前にツアー集合場所に行き、E−チケットを貰いツアーの説明を受けた。飛行機は13時30分発。

ウズベキスタンの首都タシケントまでは日本からの直行便は無い。今回はアシアナ航空を利用して先ず韓国のソウルに行った。ソウルのインチョン国際空港で関西空港から来た参加者、添乗員と集合。待ち時間無しでタシケント行の飛行機に乗り換えて17時頃飛行機は出発。タシケント空港まで7時間半かかり、20時半頃に到着(日本との時差は4時間)。

入国手続きを終え空港を出たのは9時を過ぎていた。現地ガイドの出迎えを受けてバスに乗り本日の宿泊のホテルに向った。約20分でホテル(ウィンダム)に到着。ホテルにチェックイン後、シャワーを浴びてベッドに入った。なかなか眠れない。

9月19日(土)曇り時々小雨

朝5時半に起床。6時36分から朝食。朝から曇り空で小雨が降っている。やや寒いくらいである。8時10分にバスでホテルを出てサマルカンドに向かった。道路沿いは木が生えていたが、それから先は畑でない所はブッシュが生えた草原が続いていた。黄色く枯れた所が多い。

その間に麦を刈り取った後の無い畑と白い綿花を付けた畑が続いていた。広い畑は国有だそうで、旧ソ連の国営農場のコルホーズに似た組織があるようだ。サマルカンドに近づくにつれ天候は良くなり青空となった。

サマルカンドに1時20分に到着。1時半から70歳を越えたご夫婦がやっている民家レストランで昼食。

民家レストラン(中庭が素晴らしい) レストランオーナーのご夫婦

昼食後、先ず15世紀当時世界最高を誇ったウルグべク天文台跡を見学。巨大な6分儀があり太陽の動きを正確に追跡したとのことだが、その後破壊されて埋もれた。20世紀初頭に発掘されたとの事で一部が基のままの姿をとどめていた。天文台の向かいは図書館だとか。青いフレスコタイルの外壁が美しい。

ウルグベク天文台(上部は復元された) 巨大な6分儀(太陽の動きを捉える) 図書館

その後、アフラシアブの丘に向かい博物館を見学。サマルカンドは古代にはアフラシアブと言われてこの丘に町があったとのこと。アレクサンダー大王時代のコインなど丘からのいろいろな出土品があった。特に、7世紀の領主の宮殿跡から出土したと言うフレスコの壁画は見事で、遠方からのシルククロードの交流が描かれていて面白かった。博物館見学後はこの丘を散策。

アフラアシブの丘(古代のサマルカンドの街) 博物館

さらに、 シャーヒ ジンダ廟群を見学。14-15世紀のチムール時代のチムールゆかりの人物のお墓が全部で48もあるとのこと。それぞれが青色のモザイクタイルの外壁で飾られた美しい建物でこれがお墓と思えない。

シャーヒ ジンダ廟

6時20分に見学終了。夕焼けが美しい。レギスタンプラザホテルに向かい夕食を取り宿泊。明日もサマルカンドで連泊なのでゆっくり出来る。

9月20日(日) 晴れ

6時半に起床。7時10分から朝食。バスは9時発なのでホテルを出て周囲を散策。広い通りで緑が多い。少し行った交差点の広場に大きなチムールの坐像が立っていた。ここにはかってはレーニンの像が立っていたとか。

広い通りの両側は緑が多い チムールの坐像

9時にバスは出発。近くのレギスタン広場に向かい、15-17世紀に建てられた3つのマラドサ(神学校)を見学。いずれも青いモザイクタイルの外壁が美しい。

レギスタン広場にある3つのマラドサ(神学校)

次いで、中央アジアで最大のモスクだと言うビビハニムモスクを見学。14-15世紀に建てられたが、地震で壊れた後最近再建されたとのこと。

ビビハニ モスク グル エミル 廟

その後、チムールとその子供たちのお墓であるグル エミル廟を見学。壮大な建物の中にいくつかの石棺が並んでいたが、チムールの石棺だけが黒光りしていた。

0時半で見学終了。昼食後、バザールを見学がてら買い物。ドライフルーツをいくつか買った。野菜売り場が気になって行って見たが、いろいろな野菜、果物を売っていたが値札がついていないので値段が分からない。しかし、冷蔵システムが無いので萎れやすい葉物の野菜は非常に少なかった。桑の実のジュースを売っていたので買って飲んでみたが馴染のある味香りであった。

バザール(ドライフルーツ売場)

ホテルに戻った後の自由時間にレギスタン広場の向こうにあるスーパー マーケットに行って見た。産地の表示が無いので良く分からないが、国産(ウズベキスタン)の野菜、果物の値段は日本よりかなり安そうであった。ここでも葉物野菜は少なかった。

ビールを買おうと思ったが売り場が見つからない。英語で店員や近くにいた客に聞いたが、ビールと言っても通じない。店中探してみたが、ワインもビールも売り場が見当たらなかった。当地はイスラム教徒が大部分なのでスーパーでもアルコール類は売っていないのかもしれない。仕方が無いので2種類の葡萄と蜂蜜を買ってホテルに戻った。夕食は7時半から。

9月21日(月)晴れ

朝6時起床。7時朝食。8時にバスは出発。チムールの故郷であるシャフリサブスへ向かった。峠越えの道を避けて遠回りの細い道を通利、10時40分に到着。

先ず、モスクや廟があるドルティラワット建築群を見学。次いでチムールの夏の宮殿、アクサライを見学。現在は入り口の大きなアーチが残っているのみだが周辺を整備中であった。

ドルティラワット建築群 アクサライ(入口の大きなアーチが残っている)

12時半から1時間かけて昼食を取った後、バスで出発。大部分砂漠のような中の道を6時間半近くかかってブハラに到着。途中、天然ガスの採掘施設が見えた。ホテル(グランドブハラホテル)に宿泊。7時45分から夕食。11時就寝。

9月22日(火)晴れ

朝6時半起床。7時10分から朝食。本日ハブハラ市内を観光して連泊なのでゆっくりして、朝9時にバスが出発して市内にある遺跡を見学。

4本のミナレット(塔)があるチョール ミナルは神学校の入り口にあるもので19世紀に作られた。

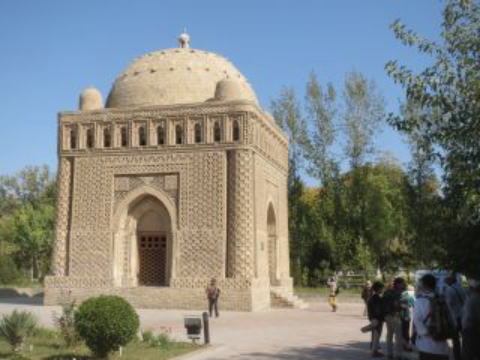

チョール ミナル イスマイルサマン廟

次いで1965年に土中から発掘されたと言う9世紀に作られた中央アジア最古の建造物と言う王の墓であるイスマイルサマン廟、チムールの頃創建されたと言うチャジュマヨブ(預言者の泉)、

19世紀に作られ今も使われていると言う20本のポプラの柱があるモスク、ボロハウズ モスク、18-19世紀のブハラ汗国のハーンのハルク(城)を見学。城壁に囲まれた広い城だった。

ボロハウズ モスク ブハラ汗国のハーンのアルク(城の入り口)

午後は15世紀に造られたというカリアンアンモスク、神学校を見学。ここには12世紀に造られた塔(カリアン ミナレット)がある。

カリアン モスク モスクの回廊 古いマゴキアタリ モスク

夜は民族舞踊とファッション ショーを見ながら夕食を取った。観光客で一杯であった。きれいな民族衣装を着た踊り子の踊りは素晴らしかった。

民族楽器の演奏をバックに民族舞踊

バスでホテルに戻り、翌朝早いので早めに就寝。

9月23日(水)晴れ

朝5時過ぎに起床。6時30分から朝食。7時にバスに乗り出発。背の低いブッシュが点在する砂漠の中の道路を進んだ。

道路沿いには廃ペットボトルなどプラスチック製品が多数捨てられているのが気になった。木材などは最後には分解して自然に戻るが、化学の合成プラスチックはぼろぼろになっても自然に換えることは無い。

砂漠の中を行く 砂漠の中に古い遺跡(アユズ カラ)

途中、土盛りの丘のように見える1世紀頃に日干し煉瓦で造られたと言うアユズ カラ(都城跡)の近くのユルタというモンゴルのゲルに似た円形の大きなテントの中で昼食。周囲には水が無さそうなので食事つくりは大変そうだ。

ユルタ(円形の大きなテント) ユルタ内の天井

バスで近くのもう一つの1世紀頃の都城跡(トブラク カラ)まで行き歩いて見学。粘土と日干しレンガで造られた人工的な丘の上にある。当時は、大河のアムダリアが近くに流れていて約500人が住んでいたとのこと。今は砂漠の中で崩れ果てて行く。修復されることも無く崩れていく美を感じた。

砂漠の中の遺跡(トブラク カラ) 昔は近くにアムダリアが流れていた

その後、バスに乗りアム ダリアにかかる橋を越える。アム ダリアは大河と言われるわりに水量が少ない。やはり、途中で大量の水が灌漑用に使われているのだろう。

夕焼けのアム ダリア(大河にしては水量が少ない)

7時40分にヒバのホテル(オリエントスター ホテル)に到着。ホテルは神学校を改装したものだとのことで雰囲気がある。

9月24日(木)晴れ

朝6時半に起床。7時5分から朝食。朝食後、Nさん夫妻とともに周囲のヒバ遺跡を見ながら早朝の散策。9時から城壁に囲まれたヒバの城(イチャン カラ)の遺跡を見学。18ー19世紀のヒバ汗国の都城があった所である。

元は神学校だった泊まったホテルの入り口 レストラン(元は神学校かモスク) レストランの中(朝食)

西の門、数学者であったアルホズムの銅像があった。アルゴリズムと言うのは彼の名前から来ているようだ。

町を取り囲む城壁 アルホズムの銅像 ホテルを出た所

ハーンの城(クーニャン アルク)で、城壁は日干し煉瓦製、建物の壁は焼きレンガで造られているとのこと。

城壁内のムハマドアミン マドラサという神学校の中庭の中央広場で綱渡りのショーを見学。家族で綱渡りを代々やってきたとのことで、2歳の可愛い子も出演していたのにびっくり。

ムハマド アミン マドラサという神学校の中央広場で綱渡りのショー 2歳の子が上に

次いで、10-18世紀までの木製の柱が並んでいるジュマ モスク、キャラバンサライ(商人宿)、バザール、タシュウ ハウリ宮殿(ハレム)

木製の柱が並んでいるジュマ モスクの中 バザール、向こうはキャラバン サライ タシュウ ハウリ宮殿

、1910年に造られた新しいモスクを兼ねた神学校(イスラム ホジャ マドラサ)を見学後昼食。

贅沢な作りの王宮内部 イスラム ホジャ マドラサとミナレット(塔)

午後は、13-14世紀のヒバの守護者として尊敬されているパフラワーン アフムード廟(墓)を見学後、城壁内に多数ある土産物屋を回って小物の土産を買った。

パフラワーン アムード 廟の中庭 ミナレット(塔)の上から見た近景 ミナレットから見た城壁の外に広がるヒバの街

自由時間にはイスラム ホジャ マドラサにあるヒバ最高と言う45mのミナレット(塔)に登った。急な螺旋階段はやや疲れたが、上からの見晴らしは素晴らしかった。

後、近くのスーパー マーケットに寄ってみた。野菜は少なかったが、ビールやワインが数多く置いてあった。ビールを買ってホテルに戻った。その後、昨日と同じレストランで夕食。

本日がホテル泊の最終日で明朝は早い。シャワーを浴びて早めに9時に就寝したが、良く眠れない。

9月25日(金)晴れ

朝3時に起床。バスに乗って4時に出発。朝食の代わりに弁当を貰ったが、食欲が無い。無理をして少し食べた。

バスはウルゲンチ空港に向かい約30分で到着。タシケント行きの飛行機は6時5分に出た。飛行機の中で残りの朝食の一部を食べた。

途中でナボイ劇場があった。1947年に建てられたが、戦後、ソシベリアに抑留された多くの日本人の一部はこんな遠方まで送られ建設に関与したのだった。

旧市街で歩いて16世紀に創建され今は使われていないバラクハン マドラサ(神学校)を見学。広場の向かいは種々のコーランが収蔵されている図書館を見学。日本語訳のコーランもあった。

バクハラン マドラサ(神学校) 広い通りの横は樹木が多い 大通りの横の噴水(向うの白い建物は国会議事堂)

沢山の噴水が目の前にある国会議事堂や省庁の建物の前を通り過ぎて、歴史博物館に行き見学。旧石器時代から19世紀に至るウズベキスタン、中央アジアの展示物を見学。ガンダーラの仏像も合った。午前中で観光は終了。

昼食後、ホテルに行き3時間ほど休憩。5時半からレストランで夕食。

その後、空港に行きチェックイン。飛行機は22時20分発。ソウルで航空機を乗り換えて成田に着いたのは26日の夕方5時半過ぎだった。

今回のウズベキスタン旅行で習った事、感じた事、考えた事

中央アジア、ウズベキスタンの歴史

中央アジアの旧ソ連に所属していた国々については殆ど知識が無かった。高校の世界史で習ったアレキサンダー大王の東征、チンギスカンのモンゴル帝国、チムールの帝国、サマルカンドやブハラと言った都市の名前を知っていたのみであった。

今回は事前勉強で図書館から「中央アジア歴史群像」、「シルクロードの古代都市」、「中央ユーラシア史」を借りて読んだ。特に、3冊目の「中央ユーラシア史」はモンゴル、チベット、東トルキスタン(中国領新疆)、中央アジアについてそれぞれの専門家が古代から現代の状況まで書かれており、大部で旅行中も持参して読んだが、大いに参考になり興味深かった。

この地域は旧石器時代から人類が住んでおり、古くから草原地帯は遊牧民、アムダリア、シルダリアの2本の大河流域周辺では農耕が行われていた。トルコ系、ペルシア系、モンゴル系、アラブ系など各種民族、仏教、ゾロスター教、ムスリムなどの宗教が入り乱れて文明が発展してきた。

しかし、近世になっても中世からの社会様式を保って地方王族(汗国)が割拠していたので、帝政ロシアとの戦いに簡単に破れてロシアに組み込まれてしまった。ロシア革命の後、ソビエトの一共和国となり、民主化、社会主義化が進められた。各地で割拠していた地方王族、貴族が廃止された。90年のソ連崩壊後は各共和国は別れて独立した。

ウズベキスタンの独立後は混乱もあったようだが、今は落ち着いて市民の生活も良くなってきたようである。民主化が進んで言論や宗教が抑圧される事も無いようである。また、チムールが人民を抑圧した暴君から民族統一の英雄へと再評価され、広場にある銅像はレーニンからチムールに代わったとの事である。

近代化を進めてくれるきっかけになったロシア、ソ連に好意をもっているようなガイドの話が印象的であった。また、中央アジア諸国ではロシア語でお互いの会話が成り立っていたのが、独立後の若い世代はロシア語での会話がだんだん出来なくなりつつあるようだ。今後、中央アジア諸国の隣国間の一般人のコミュニケーションが成り立たなくなるのも問題になる。

ウズベキスタンは農業国だが鉱物資源も多いとの事で今後、経済的にも発展するだろう。

当地のイスラム教について

中央アジアはもともとゾロスター教、キリスト教ネストリウス派、仏教などの宗教であったが、イスラム教を奉じるアラブによる征服を機にして改宗した。チムールもその征服の統治にイスラム教を取り入れたようである。中央アジア周辺の人々は殆どイスラム教徒になった。

ロシア領となった後のロシア革命後、ソ連の宗教弾圧政策の影響を受けてもイスラム教が捨てられることは無かったが、イスラム教の改革は進んだのかも知れない。メドラサ(神学校)が多いのはイスラム教の教義の解釈をいろいろ進める必要があったとも思われる。国民の大部分の人はイスラム教徒でモスクも随所にあったが、髪を隠している女性は少なかった。

イスラム教徒と言っても国あるいは人によって違うのだなと感じた。

花と蝶

ウズベキスタンは中央アジアの砂漠、草原が拡がる乾燥地帯にあるので日本の植生とは全く異なる。砂漠地帯では背の低いブッシュが点在するのみであった。草原地帯は灌漑により水を供給するので大規模な畑作地帯となっていた。

今回、見たいと思っていたタマリスクの花を間近で見ることが出来た。タマリスクは砂漠地帯のオアシス周辺で生えるブッシュできれいなピンク色の花を付ける。シルクロードの旅行記を見るとタマリスクについて書かれている。思っていた以上にきれいな花なのでびっくりした。

灌漑しているので公園や遺跡周辺には栽培している花が多かった。バジルが大量に植えられ小さな花を付けていた。しかし、観賞用なのか料理でバジルが使われているのは見なかった。

乾燥地帯なのでさすがに蝶も少ない。今回見たのは2種類だけ。1つは世界中何処にもいるモンシロチョウ。日本のものよりやや小ぶりであった。もう1種はヒメシジミに近いシジミチョウの仲間。

タマリスク 吸蜜するモンシロチョウ 小菊の花を吸蜜するシジミチョウ

モスクなどの美しい外壁

モスク、マドラサや廟などの建物は青色の美しい外壁のタイルで覆われている。これらの外壁のタイルは3種類の技法が用いられているとのこと。

一番多く作られて華麗なのはモザイク。色々の色のタイルの破片を張り合わせて絵を作るので手間がかかる。

2番目が一枚のタイルの上に絵付けしてから窯で焼く絵付けタイル(マジョリカ)。

3番目は一枚の粘土板を掘って彫刻を施した後、色付けして焼くテラコサ。

青色はコバルト顔料によるもので、色の具合は焼成温度、含まれる添加物の種類による。

モザイク マジョリカ(絵付けタイル) テラコサ(粘土板に彫刻してから絵付け)

灌漑用水の河川からの利用―綿花畑、麦畑、緑地帯

タシケントなど大都市の道路周辺、公園は緑が豊富であった。また、草原地帯の道路沿いに畑が拡がっていた。麦畑は収穫後で切り株が枯れていた。

一方、綿花はすでに収穫を終わったもの、これから収穫するものが混ざっており、白い綿花を付けた畑が拡がっていた。道路上には大型の綿花摘み取り用のコンバインが何台もゆっくりと走っているのにお目にかかった。

これら畑や都市の用水のために古代からアムダリア、シルダリアの大河から運河を引いて灌漑用に使っていたようだ。

ロシアでは19世紀に木綿を使う織物工業が盛んで大量の綿花が必要だったとの事で、アメリカからも大量の綿花が輸入されていた。ところが、アメリカの南北戦争の結果、綿花栽培で安価な労働力として使われていた黒人奴隷が廃止となった。アメリカ南部では安価な綿花の栽培、輸出が出来なくなった。

そこで、帝政ロシアは中央アジアに進出してロシア領として、綿花や小麦の栽培を推し進めた。ロシア人の移住も多かった。それ以後、特にロシア革命後はアムダリアやシルダリアの大河の水を灌漑に用いる畑の大規模開発がカザフスタン、ウズベキスタンなどで進んだ。

しかし、途中で水を取られた川は河口まで水が流れなくなり、2つの川の水の流入で持っていたアラル海が干上がってしまい、今や、かっての10分の一以下の面積でアラル海周辺の環境は激変し悪化したと言う。人間が良かれと思ってしたことが環境破壊につながった例の一つとなってしまった。一度壊れた環境はなかなか元に戻らないようだ。